更新日:2025年2月5日(水)

2月1日(土)希少植物保全のための野焼きに参加しました。

当園職員も所属する「自然友の会」による小貝川河川敷の草刈りと野焼き活動に参加しました。2ヘクタールの草原には29種類の絶滅危惧植物が保全されています。当園でも里山プロジェクトや里山探検などの自然教室へ参加している動植物に関心がある児童・保護者20名が参加し作業に当たりました。代表で元水海道第一高等学校校長の的場伸一会長、ミュージアムパーク茨城県自然博物館(以下自然博物館)の飯田勝明副会長や各研究機関の専門家たちにより「野焼き」の意味についてレクチャーがありました。自然博物館の名誉学芸員でもある小幡和男氏(茨城県霞ケ浦環境科学センター)より、「タチスミレは(高さが90センチ程にもなるスミレの仲間)県内でも小貝川と菅生沼、渡良瀬遊水地でしか観察できない、同種が残る湿地は雨で水がとくに溜まりやすい場所であり30年前に初めて見つけたときパンツまでびしょ濡れで高くのびるタチスミレを発見しました。」

野焼きは30センチほどの高さでも300℃~500℃。地上はもっと低く種子が燃えることはない温度とされます。農耕文化としてヨシやオギが消費されなくなり、枯草が残る草原を子どもたちで一斉に刈り取り、燃やすことで新しいヨシが大きくなる前に今は貴重とされる植物が育つことができます。関わる子どもたちができるだけ長くこの活動に参加してくれることを願っています。

-1024x768.jpg)

参加者の皆さま、ありがとうございます。

12月22日(日)自然教室ミニ門松作りを実施しました!

午前は青少年育成市民会議菅生支部さま、午後はあすなろの里職員と常総みどりの会ボランティアによるミニ門松作り体験を実施しました。50組152名の方のご参加がありました。ミニ門松には、マツ、キンカン、クロガネモチなどの地元で調達した植物の葉や木の実を装飾し年神様の依代である門松を制作しました。土台となる竹はモウソウチクでその周りには田んぼ長期体験で収穫し裁断した稲わらを一本一本貼り付け新しい年の五穀豊穣を願いました。たくさんの方々によって育てられた命がまた新しい生命へとつながっていく多様性の理解は自然教室で今後もとりあげていく大きなテーマの一つです。2025年1月18日(土)は菅生沼ふれあい広場にて、菅生・大塚戸子ども育成さまによる野焼きがございます。今回ご参加された皆さまはぜひお越しくださいませ。

里山探検皆勤賞。昆虫大好き少年、鉾田市の飯田凌成くん(6歳)が制作した標本。

里山の動植物やのどかな田園風景を愛する自然大好きな皆さまにあすなろの里の里山探検は支えられております。2024年里山探検皆勤賞の鉾田市の飯田凌成くん(6歳)は、鱗翅目に強い関心をもち毎回探検にのぞんでいます。とりわけ蛾類については熱心で、種数が多く小さなものから大型のものまで幅広い蛾類まで丁寧に標本制作を行っています。今回は、家族旅行で訪れた沖縄県で採集した蝶類を中心に制作した標本を見せてくださいました。蛾類についてもぜひご紹介させていただきたいです。ミュージアムパーク茨城県自然博物館さんなどもご利用の上、今後も活動の幅を広げていただきたいです。今回ご紹介できなかった皆勤賞の皆さまもぜひ来年も引き続きよろしくお願いします。

当園の自然教室指導員と飯田凌成くん(写真右)

初冬の里山探検の11月3日(日)を実施しました。

11月3日(日)のハイライトです。キノコやマイマイ、小昆虫からふれあい広場でのコハクチョウ&オオハクチョウまで幅広く里山の冬のはじまりを満喫しました♪

小休憩中に観察したカタツムリ(マイマイ)。小さな時間も昆虫の目になって地上を探すとたくさんの発見が。4種のカタツムリを見比べました。

キノコの仲間や樹林の中で、越冬するチョウ類、晩秋から出現するオスのスズメバチなどを観察しました。(キノコを説明する講師)

秋の終わりには、こんなチョウがいるかもよ♪とお伝えしたら早速発見。秋の里山探検2023の探検バッチの主人公でした。良く発見できましたウラナミシジミ。

こちらも休憩中に。海藻のような見た目ですがシダ植物のヒメミズワラビの胞子葉。

メンバーの誰も欠けることなく最後まで歩きました!ふれあい広場で全員でヨシ原などに生息する絶滅危惧のタカの仲間チュウヒを観察できたのはラッキーでした!

写真:参加者のみなさま、常総みどりの会

秋の自然教室デイキャンプを実施しました。

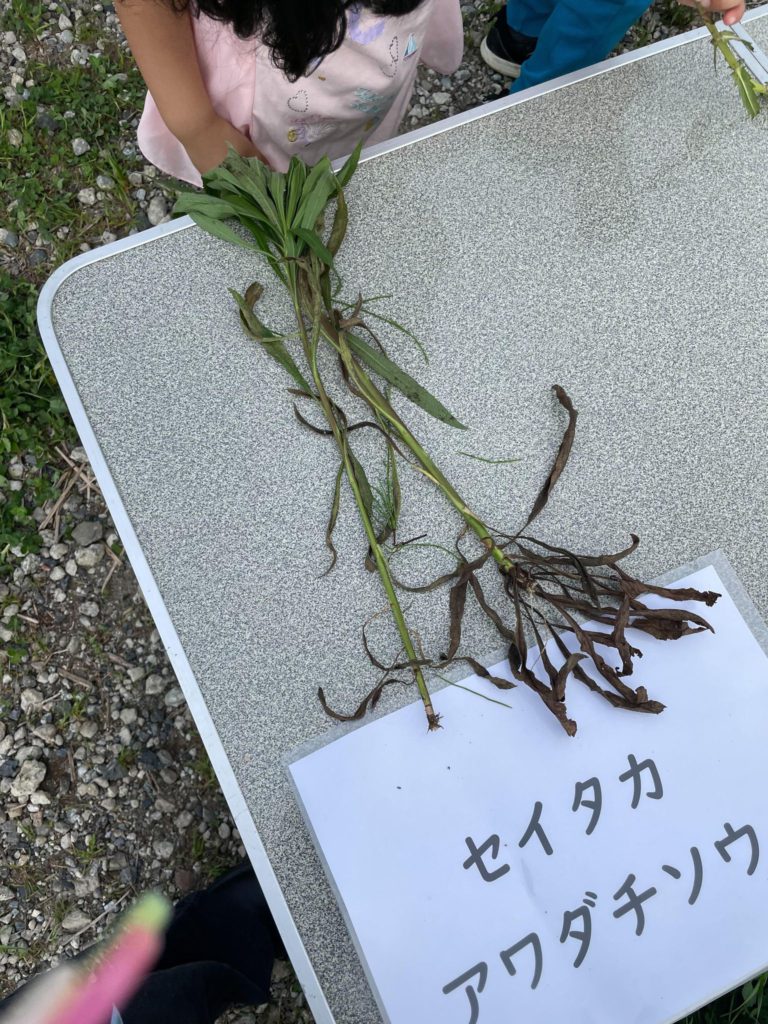

10月12日(土)a.k parkの橘敦子講師を招き、あすなろの里で秋の自然観察と薬草バーム作りを行いました。秋の自然観察では、前半は当園の自然教室指導員によるプチ探検を行いました。茨城県レッドデータブックにも掲載されるワタラセツリフネソウや園内の動植物の観察を行い、木の実や動物との関係やイネ科草本類に集まるたくさんのバッタ類やキラキラ輝く晩秋のアオイトトンボ類を見つけました。後半は、セイタカアワダチソウを抜き取り、薬草バーム作りや植物の見分けクイズなどで会場が盛り上がりました。全て終わった後は焚き火を囲いサプライズのたこ焼きパーティもあったりと終始にぎやかなデイキャンプイベントになりました。身近なものを活用して生物の営みを知るだけではなく、防災や役立つ知識につなげるのもまた自然教室体験の楽しみですね。

講師の橘敦子氏によるバーム作りでは植物にまつわるクイズやビンゴもあり盛り上がりました♪

子どもたちは裸足になったり、木に登ったり。それぞれデイキャンプの楽しみ方。

当園、自然教室の指導員によるスズメバチの巣のレクチャー

夜、手元が見えなくなるまでマシュマロやたこ焼きパーティをして盛り上がりました。

現在、園内のワタラセツリフネソウは花期が終わりつつあります。常総市において旧水海道市で本種が確認できているのは当園のみとなります。

夜の里山探検を実施しました。

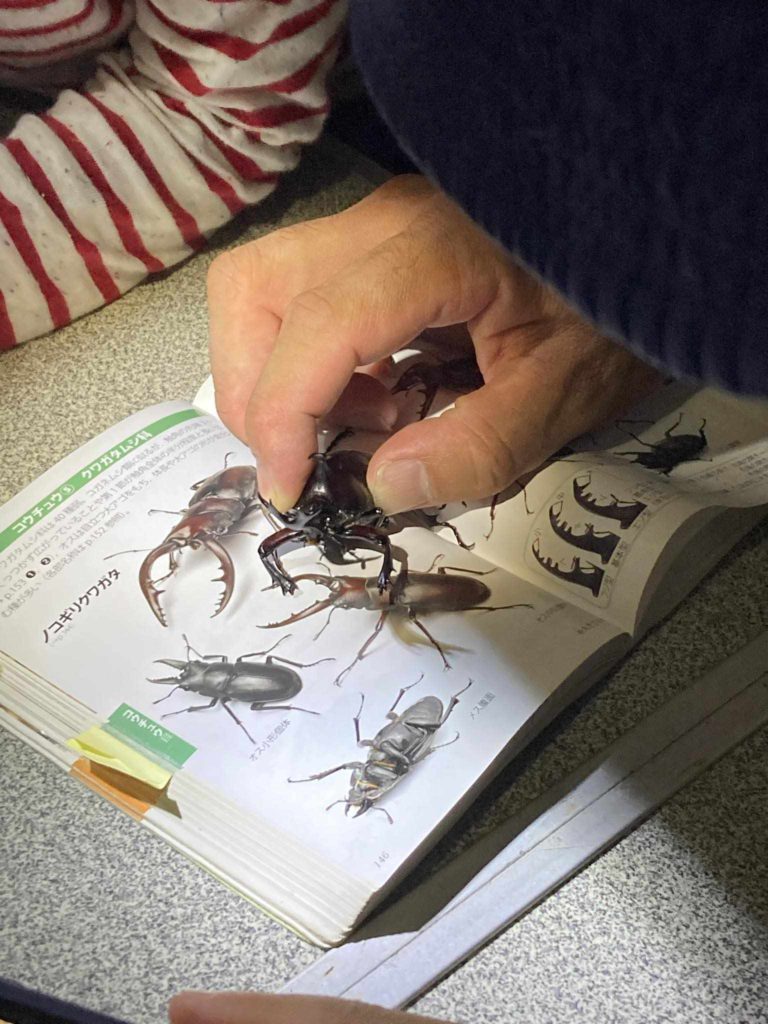

夜の里山探検では、一言主神社コースでは神社北西部の樹林や南部の湿地を歩き樹林帯と湿地環境の生物を観察しました。泉福寺コースでは大谷口の休耕田やその周りの樹林、江川沿い河畔林を観察しました。今年も「光といきもの」の関係を中心に楽しく学び観察しました。各コース湿地では、わずかにヘイケボタルの光も確認できましたね。両コース樹林帯に向かう田畑の道では夕刻から花をつけるメマツヨイグサやカラスウリの花を観察したり、草原から聞こえるハラオカメコオロギなどの音色もキャッチ。鳴く虫は、回を重ねるごとに種数も増えていき17日(最終回)ではカンタンやスズムシ、アオマツムシ、ハヤシノウマオイと多くの音色が共鳴し合い小さな演奏会を催していました。樹林の中では、「つかまえず見て楽しもう!」と参加者全員で観察し発見するのを楽しみました。樹液には、カブトムシやコクワガタ(あるいはノコギリクワガタ)。夏の夜よく出会う2種も実はちがう仲間…何がちがうか触角を観察した回もありましたね。ライトトラップでは多くのコガネムシの仲間の中に、里山二次林の灯火では集まるアカアシオオアオカミキリや定番のアブラゼミ。時に昼夜問わずモンスズメバチも集まったり!?探検隊は一時ヒヤリとしましたが行く先々では数えきれない出会いがありました。また、昼間も目にするノシメトンボも灯火(ライトトラップ)に集まったり、道を照らすと昼間は見られなかったアオオサムシが歩行したり、灯火器具のそばで小昆虫たちを狙うカマキリは複眼が黒かったり…今回も不思議いっぱいでした。ご参加ありがとございます!次回秋の探検もお待ちしております。

講師:坂入 真史

写真:坂田育代さま

写真、まだ続きます。後ほど。

春の自然教室デイキャンプを実施しました。

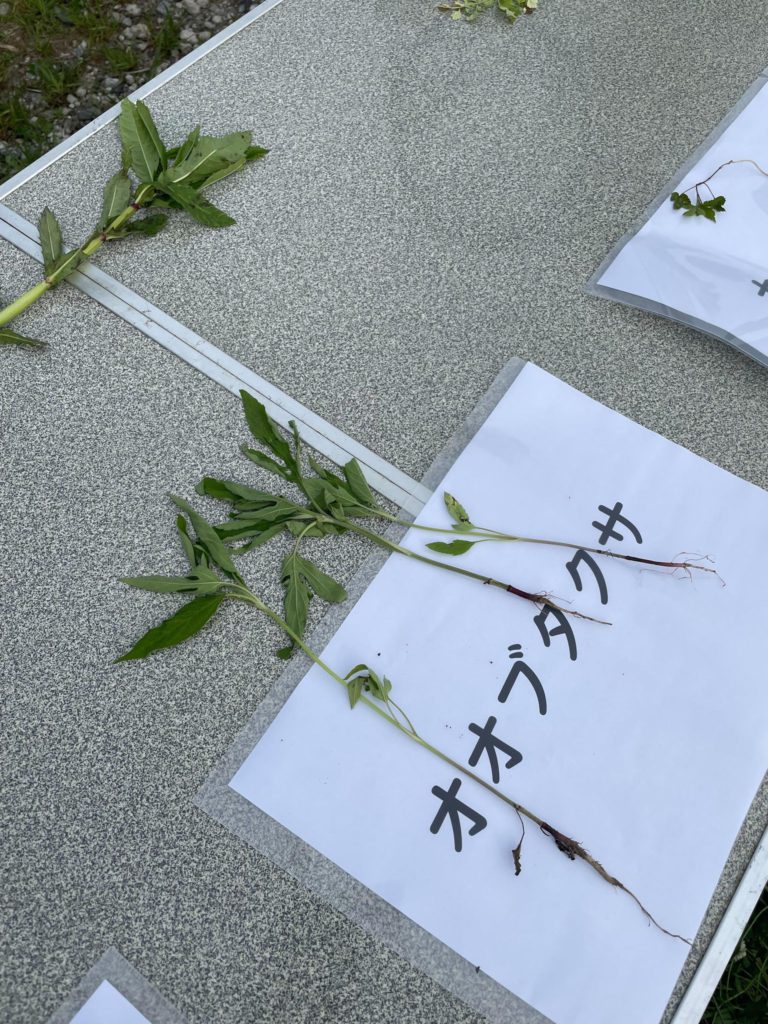

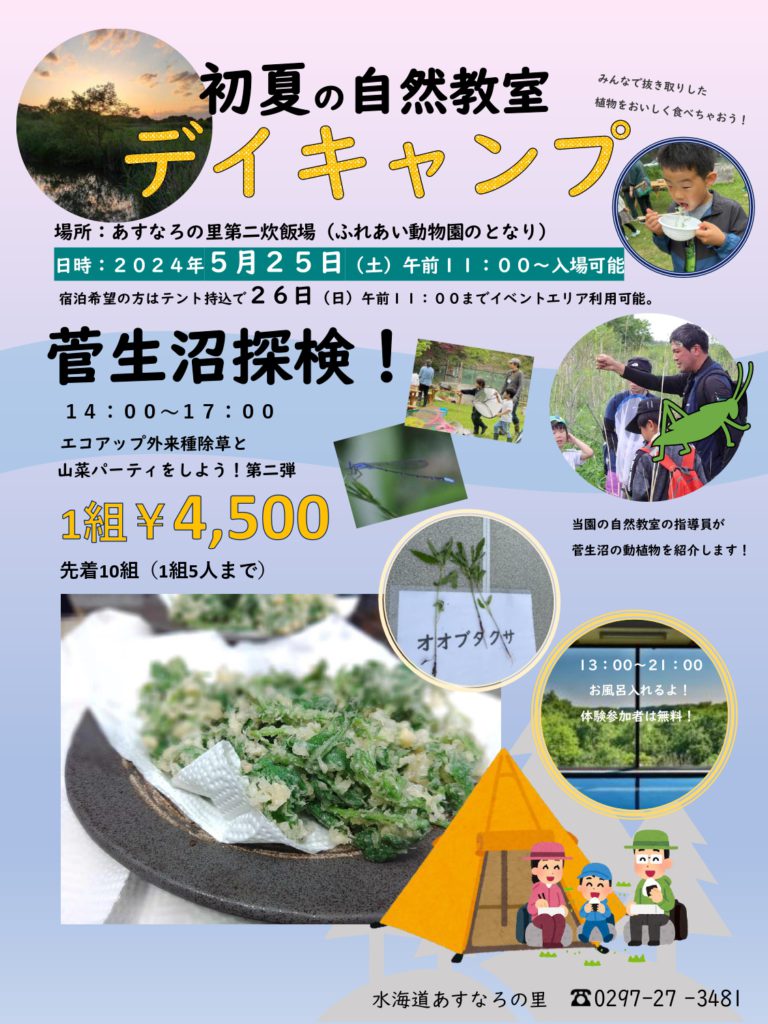

4月27日(土)計53名のご参加がありました。菅生沼は茨城県最大の自然環境保全地域であり多数の動植物が観察できます。開催日の27日(土)は菅生沼の通行路や畔の周りにはびこる外来種のオオブタクサやセイタカアワダチソウの除草作業を行い、それらを観察後に天ぷらにして参加者で食しました。探検中は当園の自然教室における指導員である坂入真史による案内で春の菅生沼を歩きました。「菅生沼」の名前の由来にもなる植物スゲの仲間であるヤワラスゲやウマスゲ、絶滅危惧植物のヤガミスゲを観察し貴重な湿地を観察しました。道中は、子ども参加者に人気の昆虫では草の間を小さく移動するイトトンボの仲間であるアオモンイトトンボや絶滅が心配されるセセリチョウの仲間のギンイチモンジセセリにも出会いました。天ぷらを楽しむパーティでは以前春のわくわくフェアで秘密基地大作戦の講師などをしていただいた橘敦子先生が空き缶炊飯を披露してくださいました。第2回目は5月25日(土)を予定しています。

ヤガミスゲ

ヤワラスゲ

ウマスゲ

次回は、5月25日(土)!!

写真:赤城綾さま、幕内千夏さま、橘敦子さま

春の里山探検2024を実施しました。

3月30日(土)、4月6日(土)の2日間春の里山探検2024を開催しました。91名の参加申込をいただき計65名のご参加がありました。今回は、昆虫類やその他の動物に色がどう見えるのか。虫たちと花の関係を意識しながら菅生沼を探検しました。葉や花茎にとまるモンシロチョウやギシギシ類で卵から成虫までコガタルリハムシを観察したり。子ども参加者の皆さんは春に一斉に咲きだした野草群落の中を探偵の様に目をこらし虫探し!地表徘徊するウヅキコモリグモやキクヅキコモリグモが卵嚢(のう)腹部にぶらさげて保護していました。また、探検中は観察するチャンスが少なかったですが、菅生沼で野鳥のヒクイナのさえずりを確認したり、ツバメの存在をあちらこちらで確認したり、渡来してきた夏鳥のサシバが空を通過し季節の変化を感じるようになりました。次回は初夏の里山探検2024を開催予定です‼

●4月6日回

●3月30日回

●おまけ:春にだけ成虫が見られるイボタガ。複雑な模様や眼状紋を持つ独特のデザイン。

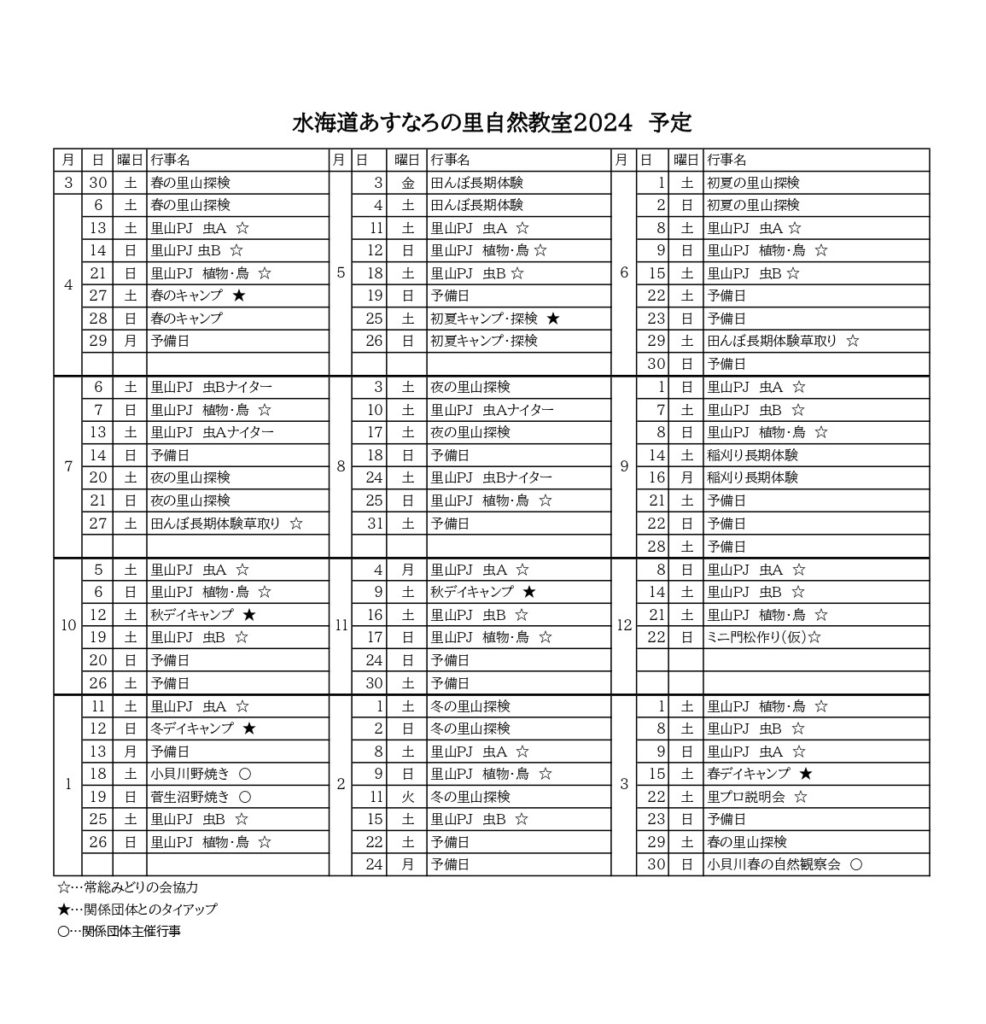

令和6年度自然教室事業

令和6年度(2024年4月~)自然教室計画となります。なお、各事業は約一カ月前の募集開始となります。当園主催事業でないものにつきましては(〇)、里山探検や里山プロジェクト関連の参加者様にご案内をしております事業となりますので下記の連絡先にお問い合わせください。

問い合わせ・shizencyousakai.asunaro@gmail.com

菅生沼野焼き

1月28日(日)ミュージアムパーク茨城県自然博物館主催による菅生沼野焼きが行われました。1月21日(日)に実施予定でしたが、雨天延期となりました。子どもたちの参加行事としては中止となり関係者のみでの実施となりました。菅生沼を考える会などの多くの地元有志によるボランティアが集まり当園職員も参加しました。防火帯の草刈り等の後、博物館職員による絶滅危惧植物保全のためのオギ・ヨシ群落地帯の野焼きが行われました。大きな炎を見ると「これで植物の種子は大丈夫なのか?」と心配になりますが、地表の温度は約50℃程度。地上部でも200℃~300℃とのことです。この温度も植物にとって大切なあたたかさなのかもしれません。野焼きにより、絶滅危惧植物のタチスミレなどの希少植物の開花を期待します。元来の野焼きは、葦簀や屋根材に使用するためオギやヨシを刈り取っていました。私たちの生活も変化し行われなくなった野焼き。常総市で継続される貴重な行事の一つです。

自然環境保全地域「菅生沼」について

あすなろの里の園内からは直接観察はできませんが、菅生沼の南側(下沼)の「菅生沼ふれあい広場」は、菅生沼を考える会により整備された駐車場つきの探鳥場所がございますので、ふれあい広場にお車をとめて沼のそばで観察するのことも可能です。あすなろの里からお車で向かうための地図もお渡ししていますので、お寄りの際は窓口にお声がけください。野鳥を観察するときは、大声を出さず、静かに観察しましょう。園内からアクセス可能なあすなろ橋・ふれあい橋からは身近なカモ類やヨシ原の小鳥を観察できます。また、ふれあい橋を渡ると対岸のミュージアムパーク茨城県自然博物館へ行くことができます。(土日祝及び特定日は予約制・別料金)

あすなろの里では、菅生沼とあすなろの里の動植物を調べる自然調査会も実施しています。

http://asunaronosato.net/%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e4%bc%9a/

菅生沼とは

菅生沼は坂東市と常総市の境界にあり、南北約5キロメートル、東西の幅は約200~500メートルの細長い沼です。菅生沼は茨城県条例により自然環境保全地域に指定され、加え鳥獣保護区における特別保護地区にも指定されます。沼に生息する魚類や飛来する鳥類、そして岸辺で見かける昆虫や野草の種類がきわめて豊富であることがその理由です。中でも鳥類は豊富で、冬になると菅生沼で越冬する300羽程のコハクチョウ等のカモ類、猛禽類、そのほか多種多様な小鳥を観察可能です。

沼には江川、飯沼川、東仁連川という三本の川が流れ込んでおり、水は菅生沼を経て法師戸水門から利根川へと注ぎます。地元では反町堤を境に上沼、下沼と呼んでいて、いずれも環境の異なる水鳥を観察できる探鳥地として知られています。現在も、日本野鳥の会茨城県の定例探鳥会をはじめ、多くの自然愛好家が訪れます。また、沼の湿地環境で繁殖する希少な植物については、ミュージアムパーク茨城県自然博物館・菅生沼を考える会などにより、生態系保全のための野焼きなども行われています。

〒303-0045 茨城県常総市大塚戸町3100297-27-3481営業時間8:30 - 17:00[月曜休園 ※月曜が休日の場合はその翌日]